根管治療とは?

根管治療とは歯の根管の中にある「むし歯に感染した歯の神経」「細菌」「過去に詰めた古い充填材」等を除去していく歯科の治療法です。

根管治療のポイント

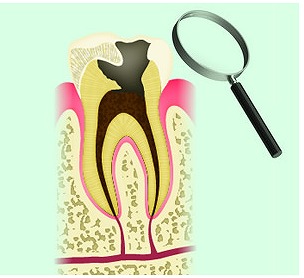

しっかり診断

歯の根の本数、歯の形、その歯が細菌感染しているのか、どの根が感染していて、他の根は感染していないのか、そして何といってもその歯が「治療してよくなるかどうか」を診断で見極めます。

再治療、再根管治療の場合、少なからず歯にはダメージを与えるので、治療をすることで歯が持つのか持たないのか(歯の寿命が縮まるのか縮まらないのか)の診断は重要視します。あくまでも歯を残して噛んでもらうという目標が根底にあります。

また、どうしてその歯がむし歯になったのか?その考察も行います。

根管治療の診断

- その歯や神経が汚染されているかどうかの見極め(画像診断)

- 拡大鏡による目視

- プロービング(歯周病が進行していた場合、根の病気が見えることもあります)

- その歯を治療したとして上手くいくかどうかの判断

- 問診での痛みの見極め(いつ頃からどこがどのように痛いか、どうすると痛みが誘発するか)

- 再治療の場合、その歯は過去にいつ頃治療したか?(経過)

- 複数根の時は一つずつ診断(すべての根が悪くなっている訳ではない場合、治療アプローチが変わります)

できるだけ神経を残す

まずは「できるだけ抜髄しない」「できるだけ歯髄を残す」方法を考えます。

歯髄が残せるのであれば、歯髄温存療法(間接覆髄)や直接覆髄などで対応し、極力歯髄を残す方法を取ります。

根管治療のゴールとは

よく「根管治療のゴールは歯が残ること」と皆さんおっしゃるのですが、歯が残る事だけが決してゴールではないと思います。

ゴールはあくまでも「何でも噛めて食事が出来て健康寿命が延びること」です。そのために歯は絶対に必要な物。インプラント等の代替え治療も存在しますが「噛みやすさ」「噛みごこち」という観点では、やっぱり自分自身の天然の歯が一番いいわけです。

そのためには歯を残す努力が必要だと考えます。

逆に噛めなくて具合の悪い歯をいつまでもずっと残すというのもケースによっては考えものです。

噛めることが健康寿命につながる

「噛む力」は、食事を楽しむだけでなく、全身の健康にも深く関わっています。しっかり噛めることで、栄養をしっかり摂取でき、脳への刺激も増え、認知症予防にもつながります。また、噛むことで唾液の分泌が促され、口の中を清潔に保つことができ、感染症予防にもなります。

「噛む力」は、食事を楽しむだけでなく、全身の健康にも深く関わっています。しっかり噛めることで、栄養をしっかり摂取でき、脳への刺激も増え、認知症予防にもつながります。また、噛むことで唾液の分泌が促され、口の中を清潔に保つことができ、感染症予防にもなります。

当院では「ご自身の歯でしっかりと食事をしていただく」という状況にできるだけもっていくことを患者さまと一緒に目指しています。

当院の根管治療のゴールは「噛める」こと

食生活を含め健康的な生活の質を上げるために、歯はすごく大切な存在です。もしかしたら他院さんとは根管治療のポイントが違うかもしれませんが、当院の根管治療のゴールは「噛めること」なのです。

実際に、歯科治療後に歯が残った人全員が噛めているのか?…現状では違う場合も多々見てきています。

例え歯が残ったとしても歯に違和感を感じ続けるようであれば、人は自然とその歯をよけて変に噛むようになります。果してそれで本当に良いのでしょうか?

患者さまも歯科医師も深く考えなければいけないテーマでもあると思います。

ドクターより

基礎に忠実に、シンプルに。これが当院の根管治療への姿勢です。

「根管治療」と聞くと想像しにくい分かりにくい歯科治療の分野だと思います。

一般的に成功率は世界のTOPレベルの歯科医師による統計で、「根管治療(抜髄):95%以上」「感染根管治療:60~70%未満」と言われています。

上記のように感染根管治療に関しては3~4割は治らないケースもあります。

しかし、どのようなケースでも治るように(治すように)歯科医師側が最善を尽くすのは姿勢として大事なことだと思います。

「根管治療は歯科医の良心」という面白い言葉を言った先生がいます。

その点では、やはり当院としては歯を残して噛むことに関してはすごく大事なことだと思っており、根管治療は手の抜けない分野です。

根管治療の外科処置(外科的歯内療法)

外科的歯内療法とは、根管治療で治らないときに行う外科治療です。

外科的歯内療法とは手術により、根の先を切断してその切断面に特殊なセメントを詰めて根管内の感染を遮断し根の中の感染を除去する方法です。

手術方法

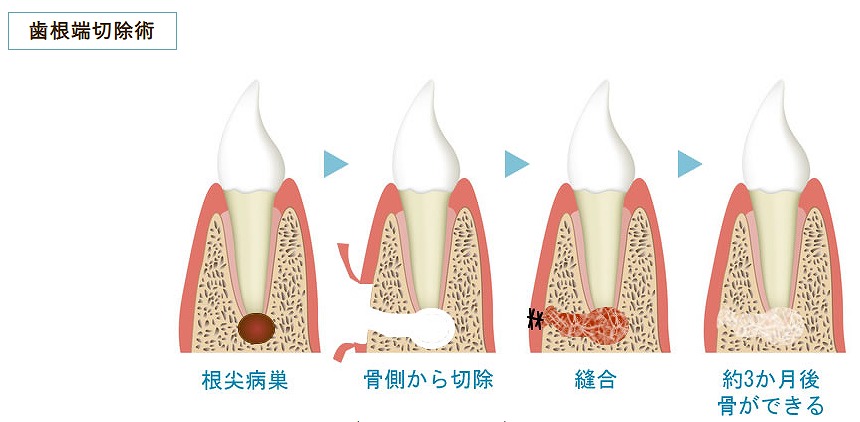

歯根端切除術

歯の上から根の治療をするのではなく、歯槽骨(歯を支える骨の側面)側から穴を開けて、そこから根の病巣を直接取り除く方法です。一般的には抜歯と言われるようなケースも、この歯根端切除術により抜かずに歯を残せる可能性があります。

奥歯・前歯の両方が治療対象で、歯根に根尖病巣があったり、通常の根管治療では感染部分を取り除けないような大きな感染根尖の治療に用いられます。

歯根端切除術は歯科医師の詳しい診査・診断後に適応可能かどうかが決定いたします。

| 歯根端切除術が必要になる主なケース | ・通常の根管治療で上手くいかないケース ・CT診断・マイクロスコープを使っても上手くいかないケース ・どうしても現在被せているクラウンを外せないケース |

|---|---|

| 歯根端切除術が適応にならないケース | ・7番目の奥歯など |

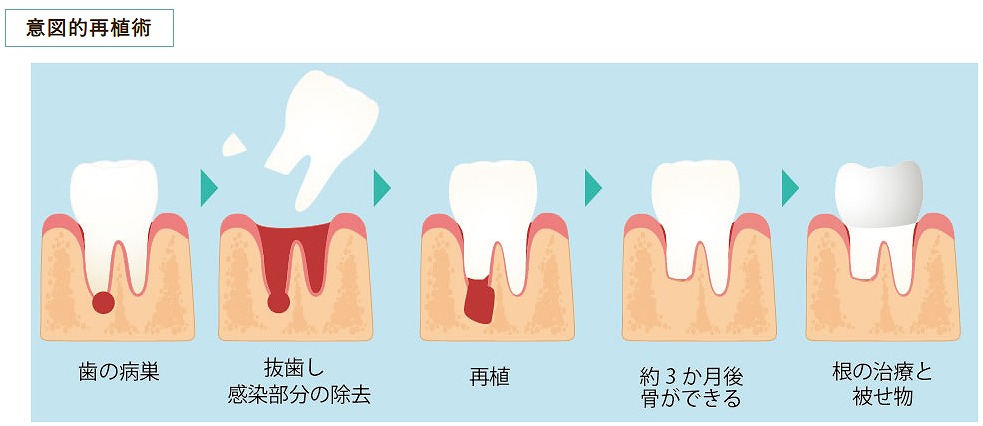

意図的再植術

歯の根に病巣ができていたりした場合、一般的には抜歯と診断されることがあります。

意図的再植術は、一旦抜歯を行い悪い部分を取り除いて根の部分にお薬を詰め、歯を元の場所に埋め直すことで歯を残すことができる可能性のある治療法です。

対象となる歯は主に臼歯部です。意図的再植術は歯科医師の詳しい診査・診断後に適応可能かどうかが決定いたします。

| 意図的再植術が必要になる主なケース | ・歯根端切除術が出来ないケース |

|---|---|

| 意図的再植術が適応にならないケース | ・上顎6番の奥の根(遠心根) ・根の形が複雑なケース(抜きやすい歯でないと難しい) ・歯部(あまりやりません) |

専門医への紹介

当院では、患者利益を最優先に考えた選択肢を提示しています。

患者さまのご希望が合えば、当院の連携しております【牛島歯科医院エンドオフィス】の歯内療法専門医、牛島寛先生をご紹介させていただいております。

根管治療の流れ

1診断

マイクロスコープ(顕微鏡)、レントゲン、CTなどで根の形と問題点を見つけます。

マイクロスコープ(顕微鏡)、レントゲン、CTなどで根の形と問題点を見つけます。

診断無くして治療無し。診断結果にて患者さまそれぞれに合わせた治療方法や治療計画を立てていきます。

当院では事前の診査・診断を重要視しています。

歯髄温存療法で保存が不可能な場合は、やむを得ず抜髄(神経を取る)処置となります。

抜髄の条件

- 自発痛が過去にあったか

- 痛み、しみが止まらない

- 明らかにむし歯が大きすぎる

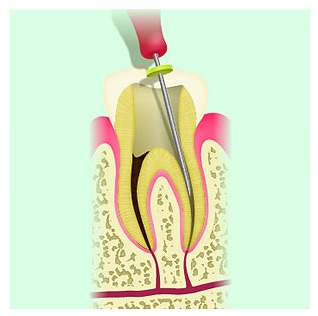

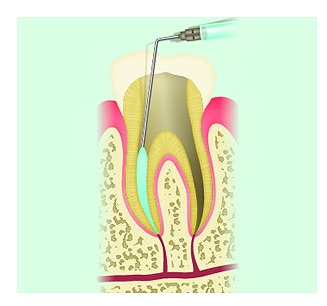

2ファイルで感染した神経をかき出し綺麗にする

細菌感染を起こした神経(歯髄)をかきだして取り、歯の中で繁殖した細菌を減らしていきます。歯を痛めないよう細心の注意を払います。

細菌感染を起こした神経(歯髄)をかきだして取り、歯の中で繁殖した細菌を減らしていきます。歯を痛めないよう細心の注意を払います。

また最初の歯の根の中に道具を入れる処置がすごく大切です。(イニシャルトリートメント)そこのポイントを雑にしてしまうと治療予後が悪くなります。そのためには下記に気を付けています。

- 器具の滅菌をしっかりと行う

- ラバーダム防湿をして隔壁を作る(根管の中に余計な細菌を入れない)

- 細菌感染をしっかり取る(むし歯をしっかりと取る)

- 根の形を極力壊さない(根はファイルで壊れやすいため)

※再根管治療の場合、以前に詰めていた根充材を取る作業を行います。

3薬剤で殺菌

管の中を薬剤でキレイ洗い、感染している歯質と根管内の清掃をします。

管の中を薬剤でキレイ洗い、感染している歯質と根管内の清掃をします。

上記のファイルで取れない箇所はここで根管洗浄をしっかり行います。

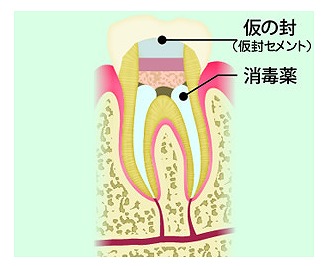

4消毒薬を詰めて仮封(根管貼薬)

消毒薬を詰めて仮封(根管貼薬)し、消毒薬を詰めて、新たな細菌が入らないよう仮の封をします。

消毒薬を詰めて仮封(根管貼薬)し、消毒薬を詰めて、新たな細菌が入らないよう仮の封をします。

この仮封セメントは適切な厚みの確保、そして適切なセメント材料の選択をします。

2~3回の通院でSTEP②③④を繰り返し、念入りに殺菌をし、徐々に根の中の細菌をできるだけ減らして綺麗にしていきます。

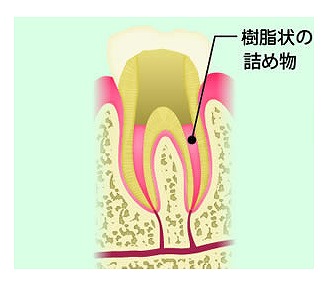

5根管充填

十分に殺菌ができた段階で、樹脂状の詰め物(ガッタバーチャ)をします。

十分に殺菌ができた段階で、樹脂状の詰め物(ガッタバーチャ)をします。

この詰め物はケースによりMTAセメントという材料になることもあります。

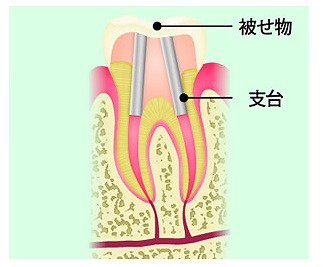

6土台と被せ

ガッチリ丈夫に封鎖ができたら、その上に被せ物を支える土台を作り、最終的な被せ物をセットします。

ガッチリ丈夫に封鎖ができたら、その上に被せ物を支える土台を作り、最終的な被せ物をセットします。

被せ物から細菌が侵入しないよう、精度の良い被せ物を作りピッタリと接着します。

治療回数の目安

ケースにもよりますが抜髄の場合「充填処置の回数」は、前歯が1~2回ほど、奥歯が2~4回(根の数が多くなるので)です。詰め物や被せ物の通院は別途になります。

根管治療で使用するもの

- 高倍率拡大鏡の使用

- レントゲン撮影(デンタル)

- 根の形態を把握するためのCT撮影

- ニッケルチタンファイルの使用

- ラバーダム防湿

- 超音波器具

- など